L’ECOLE A

SAMOGNEUX

(cliquer sur les images

pour les agrandir)

Un peu d’histoire.

Si

on examine les registres paroissiaux, tenus par les curés, avant la Révolution,

on se rend compte que la plupart des habitants de Samogneux savaient écrire,

sûrement lire et au moins signer correctement et lisiblement leur nom:

de 1686 à 1690 il y eu 22 mariages, sur ces 22 mariages 18 hommes ont

signé leurs noms et 11 femmes ont signé, de 1786 à 1790

il y eu 7 mariages, sur ces 7 mariages 6 hommes ont signé leurs noms

et 6 femmes ont signé, de 1816 à 1820 il y eu 10 mariages, sur

ces 10 mariages 10 hommes ont signé leurs noms et 9 femmes ont signé,

et toujours de belles écritures est-il précisé.

Dans le contexte politique du moment, forts d’afficher

une certaine différence sociale, certains d’entre eux intégrèrent

les conseils révolutionnaires, d’abord, puis municipaux. Ceci aux

environs de 1790.

Avant cette période, sous l’ancien

régime, il n’y avait, laisse entendre l’histoire, pas d’écoles

dans les campagnes françaises. Pourtant, la notion religieuse était

prépondérante, bien des petits villages, des hameaux, furent sans

doute des lieux d’instruction !

Concernant Samogneux, on peut affirmer grâce à

des documents contenu dans le pouillé scolaire l'existence d'une école

presbytérale depuis 1681 jusqu'en 1789, mais on peut penser que ces écoles

sont bien plus anciennes. C'est une série de régents qui assuraient

l'enseignement à Samogneux.

Le régent, placé sous l'autorité du

curé de la paroisse était embauché par la communauté

paroissiale avec l’accord de l’évêque de Verdun qui

n’accorde les "lettres de régence"

qu’après "enquête sur la moralité"

du postulant et sur contrôle de ses connaissances religieuses. Les familles

devaient payer à ce régent un droit "d’écolage"

et ces écoles ne transmettent que les connaissances élémentaires

: catéchisme, lecture, écriture, bases du calcul.On appellait

aussi ces maîtres d'école des "chauffe-fesses"...les

connaissances devaient être intégrer côute que côute,

même à coups de trique si nécessaire...

En effet, depuis très longtemps déjà

l’église avait comme prérogative, d’instruire, en

particulier depuis la révocation de l’édit de Nantes et

suite à une déclaration royale de Louis XIV le 13 décembre

1698, adressée aux protestants convertis et enjoignant les paroisses

d’ouvrir des écoles primaires, surtout pour les enfants de ces

ex-protestants…

Louis XIV était bien conscient que les adultes,

nouveaux catholiques, ne renieraient pas aussi facilement leurs convictions

religieuses mais que leurs enfants seraient plus facilement gagnés à

la religion par l’enseignement et l’instruction religieuse, le catéchisme.

Ce qui explique et on le comprend facilement, que parfois en fin de journée

des parents tentaient secrètement de convaincre leurs enfants du non-sens

de la religion catholique.

Pour tenter d’éradiquer le protestantisme,

ces lieux d’enseignement étaient souvent chez un régent

ou au presbytère, c’était vraisemblablement le cas à

Samogneux et dans les environs, sous la haute autorité ecclésiastique

de l’évêché de Verdun. Le maître très

souvent installé par le curé et payé par lui, enseignait

le calcul, la lecture et l’écriture.

Cela permettait au curé aussi de détecter,

c’était surtout cela qui l’intéressait, des vocations

ecclésiastiques et si d’aventure des dispositions intellectuelles

étaient avérées, l’élève était

pris en charge, orienté, pour grossir les rangs du clergé. Certaines

familles pauvres rencontrèrent là, possibilité pour leur

enfants de s’élever dans l’échelle sociale et d’accéder

à une vie meilleure.

En France,

la notion de transmission des connaissances au peuple : l’enseignement

remonte à Charlemagne tout le monde à entendu cela à l’école…

L’école, auparavant, était exclusivement

réservée à ceux qui avaient une vocation ecclésiastique.

Dans sa grande majorité, la noblesse d’alors lui préférait

les arts de la guerre, plus virils.

Charlemagne ayant un empire très vaste décide

de former des administrateurs et pour cela il crée des écoles

où seront enseignés les textes sacrés, en particulier l’école

du Palais, où il demande à nombre de sommités de venir

enseigner. A l’enseignement initial du sacré il fait ajouter le

calcul et l’astronomie.

Ces écoles, seront placées dans les cathédrales

de l’Empire et les monastères. Il émet des ordonnances dans

ce sens et l’Eglise demande que chaque cathédrale ouvre une école,

laquelle recevra uniquement dans son sein des jeunes destinés à

une carrière ecclésiastique.

Plus tard l’école se démocratise

un peu. A cette époque et durant des siècles l’enseignement

est fait uniquement par des religieux : des prêtres et des abbés.

Dans les monastères ce sont des moines qui officient.

Charlemagne, très catholique et défenseur

de l’Eglise était lui-même avide de savoir, considérant

qu’il avait pour mission de conduire son peuple au salut, le clergé

instructeur et instruit doit aussi enseigner aux laïcs. On apprend à

lire sur des textes sacrés, sans notion d’alphabet, déjà

cette foutue méthode globale…La connaissance des prières

sera la base de tout, l’Empereur espère ainsi que les enfants pourront

indirectement instruire les parents.

Dans les campagnes les paroisses n’étaient

pas très riches. Les enfants écrivaient sur le sol avec ce qu’ils

pouvaient, les plus fortunés avaient une petite besace en cuir fixée

à la taille, contenant l’ancêtre de nos ardoises, en fait

une planchette écritoire recouverte soit de cire d’abeille soit

de chaux, un stylet et non un stylo…en bois, os ou métal permettait

de tracer les caractères. L’âge de raison étant fixé

par l’Eglise à 7 ans, c’est l’âge auquel les

enfants commençaient à aller à l’école, et

ce, durant 4 ou 5 ans.

Jusqu’au XII° siècle environ, les plus

riches, comme les seigneurs, pouvaient offrir à leurs enfants des précepteurs,

enseignant sur place moyennant quelques espèces sonnantes et trébuchantes.

Certains envoyaient leurs rejetons dans des monastères, les moines en

échange de l’enseignement obtenaient de l’or, très

souvent des terres, origine des propriétés immobilières

de l’Eglise. L’élève ne devenait pas systématiquement

religieux, d’autres parents offraient leur enfant aux religieux, mais

dans ce cas pour être moine, il était donc instruit, nourri et

logé. Ceci tout au long de l’ancien régime.

La révolution allait changer cela. Tout d’abord

les dirigeants transposèrent le modèle religieux à cette

nouvelle époque. Comme les religieux, les républicains veulent

modeler les esprits des enfants à la cause révolutionnaire. L’enseignement

est remanié dans l’état français, sous la surveillance

des autorités révolutionnaires en place. Le progrès, bien

compris par les dirigeants, a imposé l’enseignement pour tous.

Au début les classes se sont gonflées démesurément

et le maître était bien seul, aussi à certains endroits

connaissant ces situations, sont choisis quelques bons élèves

qu’on appelait des moniteurs. Il n’existait pas de cahiers et très

souvent les élèves ont à leur disposition une table recouverte

d’une couche de sable fin dans lequel ils traçaient les caractères.

Tous ces changements ont fait que l’alphabétisation

a beaucoup progressé dans le peuple au XIX° siècle.

En 1833, François Guizot, Ministre de l’Instruction

Publique, a organisé l’École par une loi qui porte son nom

et rendait obligatoire l’établissement dans chaque commune d’au

moins une école primaire publique, chaque département une Ecole

Normale.

Les instituteurs, pour enseigner, devaient posséder

un brevet de capacité : il leur fallait savoir lire, écrire, compter

et être « en état de bien montrer ces trois choses ».

Pour les écoles, un programme d’enseignement était prévu

: instruction morale et religieuse, lecture, écriture, éléments

de la langue française et de calcul, système légal des

poids et mesures, très utile pour commercer.

La loi prévoyait aussi la gratuité

pour les plus pauvres. Un tiers des élèves en bénéficiait.

Les grandes oubliées de cette loi ont été les filles :

rien n’était prévu pour elles. Les autres grands défauts

de cette loi étaient qu’elle ne rendait pas l’école

obligatoire et ne parlait pas de la gratuité pour tous. Encore quelques

décennies et tout s’arrangera.

Jules Ferry, Ministre de l'Instruction publique de 1879

à 1883 établit la gratuité de l'enseignement primaire par

la loi du 16 juin 1881, promulgue une loi qui rend l’école obligatoire

le 29 mars 1882, dont un extrait, l’art.4 : "l'instruction primaire

est obligatoire pour les enfants des deux sexes âgés de 6 ans révolus

à 13 ans révolus ; elle peut être donnée soit dans

les établissements d'instruction primaire ou secondaire, soit dans les

écoles publiques ou libres, soit dans les familles par le père

de famille lui même ou par toute personne qu'il aura choisie".

|

Il

a préalablement laïcisé cette école en 1880,

voici un extrait de sa déclaration à l’Assemblée.

« Messieurs, le Gouvernement pense que la neutralité religieuse

de l'école, au point de vue du culte positif, au point de vue confessionnel,

comme on dit en d'autres pays, est un principe nécessaire qui vient

à son heure et dont l'application ne saurait être retardée

plus longtemps.(...) Je vous demande de vous tenir dans la doctrine qui

est la doctrine de la liberté de conscience, de l'indépendance

du pouvoir civil, de l'indépendance de la société

civile vis-à-vis de la société religieuse. »

Il prit des mesures énergiques à

l’égard des enseignants religieux. Le 29 mars 1880, Jules

Ferry prend deux décrets par lesquels il ordonne aux Jésuites

de quitter l'enseignement dans les trois mois.

Il donne aux enseignants des congrégations

catholiques non autorisées le même délai pour se mettre

en règle avec la loi ou quitter aussi l'enseignement. 5.000 congrégationnistes

sont presque aussitôt expulsés. |

À

l'aube de la III° République et avant que n'intervienne Jules Ferry,

la France est déjà un pays fortement alphabétisé.

C'est ainsi qu'aux environ de 1870, plus de 80% des nouveaux mariés sont

en mesure de signer le registre de mariage dans le nord et l'est du pays, donc

évidemment à Samogneux.

A Samogneux comme dans beaucoup de communes françaises

c’est le moment où les mairies se posent la question. « Où

et quand construire une école publique , voire la mairie-école

» ?

A Samogneux elle était située en face

de l'ancienne maladrerie qui était dénommée "Le château",

actuelle maison Ségalla, adossée au talus qui borde le chemin

menant au monument aux morts ( voir les cartes

postales anciennes). De nos jours, si on s’approche un peu

on peut apercevoir affleurant du sol, dans ce talus, quelques pierres, ce qui

reste de l’édifice.

C'est sous Louis Philippe, celui qu'on appelait le roi

citoyen, en 1842, que la municipalité se décide à se doter

d'une vraie école, sous l'impulsion de la loi Guizot, de juillet 1836,

qui impose aux communes de plus de 500 habitants de financer une école

de garçons et de filles, Samogneux n'avait alors que 250 habitants environ,

mais les élus ont voulu anticiper.

Un terrain libre de construction, puisqu'en verger,

appartenant à Mr Etienne Rigobert Warnet est l'objet d'interêt.

La parcelle se trouve entre le lavoir et une maison, elle forme un grand triangle

de 222 centiares.

Des pourparlers s'engagent, sur la base d'une

somme de 400 Frs, majorés de 88,33Frs pour le notaire, 74,36 Frs pour

l'avoué et 30 Frs pour l'architecte, soit un total de 592,69 Frs. Le

préfet de la Meuse donne son aval le 16 février 1844, la commune

a à ce moment-là en caisse, 6002,18 Frs, ce qui permettra de payer

le terrain et les 2/3 de la construction du bâtiment.

Les travaux commencérent à l'été

1844, en vue d'une rentrée scolaire en 1845, et se terminérent

l'été 1845, restait à trouver un instituteur, c'est

Nicolas Arnoult qui inaugurera la salle de classe à la fin de

l'été 1845.

Ce bâtiment comportant un étage, comprenait:

au rez-de-chaussée, l’école communale, sur la gauche, en

allant vers Brabant, le préau et une petite cour, et à l’étage,

la mairie, où l'on accédait par le chemin montant à l'église.

A cette époque, la rentrée scolaire

se faisait le 1° Octobre jusqu'au 14 Juillet, "des foins aux vendanges"..

on avait besoin des enfants pour les travaux des champs.. 6 heures d'école

par jour, sauf le jeudi et le dimanche, de 9 heures à midi et de 13 heures

à 16 heures, vacances de Pâques et de Noël, n'excédant

pas une semaine..

Jusqu'à la

guerre de 1914, voici la liste de tous les instituteurs ayant exercé

à Samogneux.

- Arnoult

Nicolas, né à Auzéville le 9 Juillet 1808

, décédé à Samogneux le 13 Avril 1862, exercera

de 1845 jusqu'en juillet 1860.

- Nicolas

Laurent, né à Cumiéres le 27 Février

1819, décédé le 21 Novembre 1890 aux Eparges, exercera

de 1861 jusqu'en juillet 1874.

- Pierre louis Moreau,

né le 1° Novembre 1833 à Cesse (55), exercera jusqu'en

juillet 1877

- Nicolas Prospére Gillet,

né à Cumiéres le 16 Janvier 1837, décédé

le 10 mars 1900 à Ecurey en Verdunois Meuse, à l’âge

de 63 ans exercera jusqu'en juillet

1882.

Photo

famille Gillet, Québec. Photo

famille Gillet, Québec.

- Marie Gabriel Aimé Migeon,

né le3 Avril 1859 à Béthincourt, décédé

en 1900, exercera jusqu'en juillet 1885

- Jean Louis Nivromont,

né à Bezonvaux le 25 Octobre 1857, décédé

à Samogneux le 3 Juin 1901

- Emile Pierre Bastien,

né à Mogeville le 5 Juin 1868, exercera jusqu'à

juillet 1914, il fut en particulier, le maître de Gaston

Thiébaut.

|

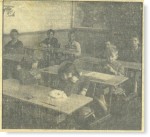

Collection

Claude Thiébaut

Photo de classe 1902 Samogneux, instituteur, Mr Bastien,

au 1° rang, 4° en partant de la gauche, en robe avec une croix,

Gaston Thiébaut

|

Le 26 Octobre 1936, l'école

va réouvrir, et les institutrices ou instituteurs qui se succéderont

jusqu'à nos jours, sont évoqués ci-aprés.

000000000000000000000000000000000000

Après

la guerre de 1914-1918 et la reconstruction de la Mairie-école à

laquelle la généreuse donatrice américaine Miss Horace

Gray avait participé, grâce à la vente en Amérique

de la traduction du « Père Barnabé » d’Henry

Frémont, et qui s’était terminée en 1931, le problème

fut le manque d’élèves potentiels.

En effet,

la plupart des habitants, agriculteurs de leur état, qui étaient

revenus au village à la fin des hostilités, afin de reprendre

leurs exploitations, se virent en majorité expropriés par la mise

en « zone rouge ». Leurs surfaces cultivables, truffées d’engins

explosifs et jugées trop dangereuses, ils n’auront d’autre

solution que d’aller s’installer dans d’autres communes.

Samogneux enfin reconstruit se retrouva avec un nombre

insuffisant d’enfants pour rouvrir l’école, pourtant équipée

d’un matériel complet, du dernier cri ; avec bibliothèque

et bains douches…dotés de 4 cabines individuelles avec chaudière,

le nec plus ultra à l’époque. La culture américaine

en matière d’hygiène était omniprésente, mais,

hélas, seule l’épouse du maire l’étrenna, la

douche ne faisant pas partie des us et coutumes locales à l’époque.

En attendant l’arrivée d’autres enfants,

les cinq, seuls scolarisables : Georges Burkard et son jeune

frère Charles, Roger Albert, son frère

Pierre (le père de Madame Lecrique habitant actuellement

prés de l’église à Samogneux)et Robert Jacques,

fils du maire de l’époque, furent dirigés vers l’école

de Régnéville, l’autre côté de la Meuse, distante

de 800 mètres.

Cela dura jusqu’en 1935, avec tous les inconvénients

inhérents au trajet, aux intempéries, aux crues de la Meuse coupant

la circulation sur le chemin reliant les deux villages, submergé pendant

des semaines en hiver.

Jusqu’au jour où de nouveaux habitants

arrivèrent avec des enfants d’âges scolaires. Il s’agissait

de la famille Lecointe, mes grands-parents, Robert et Germaine, venant en novembre

1935, de Brabant sur Meuse où ils avaient un petit café (la dernière

maison à gauche en sortant du village en direction de Consenvoye) et

ayant fait l’acquisition du café de Samogneux. Les deux enfants,

Jacques et son petit frère Roland, portaient le nombre de jeunes scolarisables

à 7, or le nombre minimum d’enfants requis pour ouvrir une école

à cette époque était de 7… Mon grand-père

qui était un homme énergique et remuant, sollicita aussitôt

la municipalité pour qu’elle relance l’administration de

l’éducation nationale, afin d’obtenir la réouverture

de l’école. De plus, à la même époque , était

en poste un garde forestier, Monsieur Madier, originaire de Montmorillon (86),

dont l’épouse était institutrice…en disponibilité…une

aubaine.

Mon grand-père s’était entretenu

avec cette dame, qui était tout à fait d’accord pour reprendre

du service. Fort de cet argument, les élus, la mairie, le conseiller

général Gaston Thiébaut, le député

André Beauguitte, que mon grand-père connaissait

bien, pesèrent de tout leur poids sur le dossier.

Tant et si bien que l’école fut réouverte

début 1936. Madame Madier exerça quelques mois,

puis son mari, le garde forestier, se fit muter dans sa région d’origine,

Montmorillon, elle céda sa place à Madame Fassinot.

Cette institutrice a fait l’école jusqu’en

1937. Entre temps une nouvelle famille était venue s’installer

à Samogneux, la famille Giraud, qui avait 4 enfants scolarisés

et qui occupait le logement de fonction de l’enseignant, au dessus de

l’école. La salle de classe unique était bien garnie. Mais

la famille Giraud n’est restée qu’un an à Samogneux

et a libéré le logement.

Madame Boïeldieu, la nouvelle

institutrice l’a aussitôt occupé. Picarde d’origine

comme mon grand-père Lecointe qui était de la région d’Amiens,

berceau de la famille, tous deux aimaient échanger quelques conversations

en patois picard…ce qu’ils ignoraient, mais que moi j’ai découvert

50 ans plus tard, c’est qu’ils avaient un lien de parenté…

En 1938, Monsieur Boïeldieu, militaire de son état, cantonné

à Verdun est muté, sa femme quitte son poste d’institutrice

et est remplacée par Madame Masson.

C’est cette même année, 1938, que

de nouveaux arrivants au village apportent à l’école une

nouvelle enfant. Il s’agit de l’éclusier, Raymond Durand,

Noémie sa femme et Andrée leur petite fille âgée

alors de 8 ans, qui sera plus tard ma maman…Mes grands-parents maternels

arrivaient de Givet dans les Ardennes où mon grand père fut barragiste

pendant plusieurs années. Originaires de Sivry sur Meuse tous les deux,

mon grand-père souhaitant se rapprocher, venait d’être nommé

à l’écluse de Samogneux.

Madame Masson, l’institutrice,

elle aussi femme de militaire a exercé jusqu’à la mutation

de son mari en 1940, elle quitte Samogneux en début d’année.

L’école ferme ses portes à nouveaux

en raison des hostilités et de l’évacuation des habitants,

l’exode. Quelques-uns sont rentrés quelques temps plus tard, entre

autres mes grands-parents maternels; en qualité de fonctionnaire employé

au canal, l’administration contraignit mon grand père à

reprendre son poste à l’écluse, malgré l’interruption

de la navigation.

Pour 17 longues années l’école restera

fermée. Les quelques rares élèves présents : Charles

Burkard et ma mère, la fille de l’éclusier, sont contraints

d’aller à l’école de nouveau à Régnéville.

Cette situation ne dura que quelques semaines car le 12 juin 1940 le pont reliant

les deux villages est détruit par l’armée française

ainsi que celui de l’écluse.

Les enfants sont donc dirigés sur l’école

de Champneuville, ils empruntaient pour s’y rendre le chemin de halage

le long du canal. Après quelque temps, Charles Burkard cesse définitivement

sa scolarité. Seule ma mère continue à fréquenter

la classe de Champneuville. J’ai bien écrit « la classe »,

car en réalité l’enseignant utilisait les élèves

pour son usage personnel, son jardin, dégermer ses patates, ramasser

les doryphores dans son champ de pommes de terre, écosser les haricots,

bref un personnage qui n’avait pas une haute idée de sa mission

et peu digne d’occuper cette fonction.

Cette situation dura une partie de la guerre, puis en 1945 ma mère fut

dirigée à Nancy, au collège.

L’école de Samogneux resta donc fermée

durant plusieurs années, du reste il n’y avait plus d’enfants

scolarisables. La mairie permit à un voisin d’utiliser la salle

de classe comme poulailler, avec ce que cela implique comme dégradation

du local et l’appartement de fonction fut loué à un ancien

gendarme en retraite, membre du conseil municipal.

LA REOUVERTURE DE

L’ECOLE

Cette

situation devait se prolonger jusqu’en 1956, date à laquelle, certains

membres du conseil municipal, dont mon père, Jacques Lecointe, qui avait

un enfant bientôt scolarisable, moi même, né en 1950, prirent

conscience du fait que la commune courrait à sa disparition à

plus ou moins brève échéance si l’école ne

rouvrait pas. Entre temps le maire donna sa démission et mon père

lui succéda.

La nouvelle équipe municipale fit du dossier

« école » son objectif prioritaire et la décision

de tout faire pour rouvrir l’école, clé de toute la commune,

fut prise.

Cela constituait un défi presque insurmontable,

mais ceux qui ne tentent rien n’ont rien...

L’opération comprenait plusieurs critères

et non des moindres : premièrement récupérer et remettre

en état la salle de classe, compte tenu de son utilisation détournée

récente. Le plafond de la pièce était éventré

par des infiltrations d’eau dues à une détérioration

du vasistas se trouvant sur le toit, celui-ci avait en effet été

fracassé par des retombées occasionnées par la destruction

à l’explosif du pont de l’écluse en juin 1940 et jamais

réparées. L’appartement situé au-dessus, avait quant

à lui été refait à neuf ainsi que le trou dans le

plancher dû à la gouttière, avec les fonds destinés

à la réparation des dommages de guerre, persuadée qu’était

la municipalité que l’école ne rouvrirait jamais. Mais ce

logement était toujours occupé, le locataire avait eu son congé

et devait libérer les lieux.

Le deuxième critère, faire venir des ménages

jeunes avec enfants, constituait à lui seul une gageure dure à

tenir. Mais c’était sans compter sur la détermination du

nouveau maire en place qui fit connaître par voie de presse les possibilités

en matière de travail et de logement.

Par chance un poste de fonctionnaire était à

pourvoir, celui de garde forestier, avec maison de fonction. Il y avait aussi

quelques maisons de libres : le presbytère, près de l’arrêt

de bus, l’actuelle maison de Roland Dabit, qui venait d’être

entièrement remise en état par la commune.

En attendant

l’ouverture de l’école, en 1956, trois enfants du village

étaient scolarisés dans des villages voisins. Il s’agissait

de Jean Louis et Gérard Dabit, frères aînés de Roland,

qui allaient à Brabant sur Meuse, à pied, et moi-même qui

allais à Champneuville transporté par mon grand père Durand

à mobylette, même sur le verglas…

Fin d’année 1956, un maçon venant

des Vosges, Eugéne Euriez et sa femme, avec 4 enfants dont 1, scolarisable,

Daniel qui occupèrent le presbytère. Claudine et Jean Paul le

seraient l’année suivante.

Deux ménages de militaires américains

habitant le village, avaient eux aussi de jeunes enfants. La famille Pennington,

qui résidait où habite Jean Marie Addenet, le maire actuel, avait

une petite fille Tawn (Tanny) de 5 ans et la famille Larsen « Dop »

et Hélène, qui elle, logeait dans l’actuelle maison Barber

et qui avait deux garçons, Larry, 10 ans et Jimmy 4 ans, Jimmy était

déjà notre camarade de jeux ; nous tâtions déjà

du lancer de base-ball à Samogneux...Cette famille était originaire

de la région de Shreveport en Louisiane. La famille Jacques Robert et

Madeleine, seuls cultivateurs de Samogneux, avait quant à elle deux enfants,

Joëlle et Alain. Enfin début d’année 1957, Antoine

Ségalla et sa femme Arlette emménagent avec deux enfants, Pierre

et Maryse.

Venant de terminer un intérim à Chauvençy-le-Château,

un tout jeune instituteur remplaçant, Christian Théron, prit le

poste à Samogneux en janvier 1957.

Il fut trés longtemps maire de Lachalade, en Argonne.

Toutes les conditions étaient enfin réunies

pour la réouverture de l’école, les travaux de remise en

état étaient terminés, seul le mobilier scolaire moderne

n’était pas encore arrivé, qu’à cela ne tienne,

les anciens pupitres feraient l’affaire pour le démarrage.

C’est le 21 janvier 1957 que l’école

a rouvert ses portes avec tout d’abord 6 élèves.

|

Le jour de la rentrée,

le 21 janvier 1957.

Monsieur Théron avec à sa gauche

à l'arriére plan, Gérard Dabit,

Jean Louis Dabit, Michel Lecointe & au 1°

plan Alain et Joëlle Jacques et Roland

Dabit.

|

Puis

aux vacances de Pâques le nouveau garde forestier, Lucien Jacq, est arrivé

de Woël dans la Woëvre pour prendre son poste avec cinq enfants, dont

3 scolarisables, Claudine, Robert et Pierre. La rentrée de Pâques

a été une explosion, nous nous sommes retrouvés à

14 élèves.

|

On

peut reconnaître, en arriére plan, Christian Théron

notre jeune instituteur barbu en compagnie de Jacques Lecointe, le maire.

Au premier rang, de gauche à droite,

Alain Jacques encapuchonné, Daniel Euriez, Maryse Ségalla,

Pierre Jacq, Joëlle Jacques, Roland Dabit, Tawn Pennington, Gérard

Dabit.

Au deuxième rang, de gauche à

droite, Robert Jacq, Michel Lecointe, Claudine Jacq, Pierre Ségalla,

Larry Larsen et le dernier au centre à droite de Christian Théron

Jean Louis Dabit. Une belle brochette…et une belle revanche contre

la fatalité. |

Nos deux

camarades américains,

Tawn Pennington et Larry Larsen

parfaitement intégrés, parlaient de mieux

en mieux le français. |

|

Cette

école a été une découverte pour nous tous, et quels

souvenirs ! La cour en terre battue, fermée par une grille s’est

mise à retentir de cris d’enfants. Les jeunes se fréquentaient

peu auparavant dans le village, avec les nouveaux venus se fut l’effervescence.

Exploration du préau, qui à l’époque

abritait, sur la gauche, coté rue, la pompe à incendie à

bras, type Laffly Mle 1886, peinte en rouge avec des liserés noirs et

dorés, ses roues en bois à rayons. Un mur de briques de 2 mètres

de haut face au portail, séparait le jardin de l’instituteur de

la cour. Puisqu’il était interdit de l’escalader, c’était

évidemment la transgression favorite, comme pour la pompe…

Monsieur Théron ne pouvant accéder

au logement de fonction encore occupé par le locataire à la recherche

d’un autre appartement à l’extérieur de Samogneux,

était hébergé chez mes parents dont l’établissement

faisait hôtel. Il prenait ses repas avec mes parents et moi, je le côtoyais

donc toute la journée…mais je n’en garde que d’excellents

souvenirs. Cette situation a duré plusieurs mois.

Monsieur Théron ne pouvant accéder

au logement de fonction encore occupé par le locataire à la recherche

d’un autre appartement à l’extérieur de Samogneux,

était hébergé chez mes parents dont l’établissement

faisait hôtel. Il prenait ses repas avec mes parents et moi, je le côtoyais

donc toute la journée…mais je n’en garde que d’excellents

souvenirs. Cette situation a duré plusieurs mois.

Notre jeune maître d’école nous a

pris en main et ce n’était pas triste en particulier avec Pierre

Ségalla qui était, bien que très bon élève,

très turbulent et qui jetait à travers la classe tout ce qui lui

passait par les mains, sans se laisser impressionner le moins du monde par les

réprimandes et punitions à répétition qui s’abattaient

sur lui.

Plusieurs

tranches d’âges et de niveaux étant mélangés

dans cette classe, l’ambiance était assurée. Mais

le travail se faisait tout de même et cette formation de base nous

a, à tous été bénéfique, la pédagogie

de notre instituteur était payante et plaisante. |

|

Ce

qui ne gâchait rien, c’était « l’exotisme »

de Monsieur Théron ; originaire de l’Aveyron, de Rodez, son accent

chantant nous séduisait. De plus, il avait comme passion, la mécanique,

contaminé par son garagiste de père, il retapait et améliorait

des guimbardes des années 30, type Peugeot 201 et Rosalie plus puissante,

parfois il pilotait aussi quelques motocyclettes, c’était une véritable

attraction dans le village…Sa

conduite hors norme et sportive nous offrait continuellement de véritables

shows qui ne faisait que renforcer l’admiration que nous avions pour lui.

Les

voitures de notre instituteur.. en 1957.

La 201. |

|

et la

Rosalie

|

|

Dans le courant de l’année 1957, le mobilier nouveau arriva : pupitres

en bois clair et tube d’acier, avec porte cartables et toujours les encriers

en faïence, deux par tables, car à cette époque on écrivait

encore à la plume. L’encre, de couleur bleue, était fabriquée

par le maître dans une bouteille munie d’un bec verseur, il fabriquait

aussi l’encre rouge, qui lui était destinée exclusivement,

pour les corrections des devoirs.

Il ne fallait pas que cette encre gèle l’hiver ni nous non plus…

et pour cela la salle était chauffée par un vieux poêle

à charbon placé à l’avant de la classe, à

droite de l’estrade. L’allumage était folklorique; notre

bricoleur de maître utilisait de l’huile de vidange répandue

sur du bois et du papier dans le foyer du fourneau. C’était non

seulement radical, mais un vrai cérémonial qui nous distrayait

beaucoup le matin en arrivant, le chauffage n’était pas activé

avant notre entrée en classe. L’année suivante un chauffage

au fuel fut installé. La salle de classe n’en fut que plus agréable

à l’arrivée des enfants le matin. Je me souviens aussi que

durant l’hiver 1957-1958, le froid avait gelé le canal, la navigation

a été interrompue ; les péniches étaient prises

par les glaces. Sur l’une d’elle une famille de mariniers avait

deux enfants, un garçon et une fille, qui sont venus à notre école

pendant une semaine environ.

Fin 1957, une autre famille arriva de Vacherauville,

Stéphane et Nicole Barber, avec trois enfants, dont deux scolarisables,

Josiane qui était de décembre 1950 et Alain. Pour la rentrée

en septembre 1957 nous étions seize élèves…

En 1958

notre bon maître a été nommé à Fleury sur

Aire. Est arrivée à sa place une institutrice, Nelly Maillard.

Monsieur

Théron coulait, en 2005 encore, et depuis quelques années,

une retraite bien active…il était très impliqué

dans la vie associative locale, toujours à Lachalade où

il fut maire pour son septième mandat depuis 1965. Dans ce cadre,

il s’est distingué en 1989, avec un conseil municipal majoritairement

féminin, 7 femmes et 2 hommes, le prix Marianna a été

décerné à cette municipalité qui a su reconnaître

le mérite des femmes et leurs qualités dans ce genre d’aventure.

Derniérement, le 01/02/2007, il a été promu dans

l'ordre des Palmes Académiques au grade de Chevalier, et ce, par

décret du Ministre de l'éducation Nationale, de l'enseignement

supérieur et de la recherche. Il est décédé

en novembre 2011.

|

|

Madame

Maillard était mariée et avait une fille, Catherine, qui a intégré

la classe.

Le style a radicalement changé, l’approche avec

les élèves aussi. Nelly Maillard était très compétente

mais sans patience et colérique, sa fille Catherine entre autres en faisait

les frais tous les jours. Vraisemblablement pour ne pas être taxée

de favoritisme. Ah! Pour nous changer, cela nous a changés. Les punitions

pleuvaient. Puis petit à petit l’adaptation s’est faite.

C’est cette année, en avril 1958 que la

famille Addenet, André et Christiane Addenet avec 4 enfants dont 3 scolarisables

vint s’installer à l’écluse, mon grand-père

partant en retraite. Marie Christine, Jean Marie et Dominique grossirent les

rangs de notre école.

Entre temps l’école de Régnéville

a dû fermer pour cause d’effectif insuffisant, les quelques rescapés

de ce village vinrent nous rejoindre, il y avait Viviane Trouslard, Patrice

et Yves Albert et Jean-Claude Chaplier, Roger Pigeard, Françoise et Françine

Gentil.

Nos camarades américains étaient partis,

leurs parents étant mutés, bref nous nous retrouvions tout de

même à 25 élèves.

Dans la cour en mai

1961 . |

|

Certaines

mamans participaient en quelques occasions aux activités de l’école,

à Noël par exemple, en parfaite entente avec Madame Maillard. Le

dernier après midi de classe avant les vacances de fin d’année,

les tables étaient disposées en L , des mamans apportaient des

confiseries et autres douceurs, du chocolat chaud était préparé,

qui embaumait le lieu et on faisait la fête, prés du sapin décoré.

Noël

1958, on peut reconnaître, tout à gauche derrière

Maryse Ségalla, madame Maillard, prés du sapin, madame Andrée

Lecointe et à droite, Madame Madeleine Jacques. Il manque les enfants

de Régnéville, une crue de la Meuse les empêchant

de venir en classe. |

|

|

Petite fête organisée

par Nelly Maillard à Noêl 1959; sur scéne à

gauche Robert Jacq donne la réplique à Michel Lecointe en

compagnie d'Alain Jacques. On peu reconnaître Marie-Christine Addenet

dans l'ouverture de la porte.

(collection:Pierre

Jacq)

|

Novembre

1959,

prés

du portail. |

|

L’école

a donc très bien fonctionné durant quelques années avec

la scolarisation de tous les enfants qui arrivaient, grandissaient. Des naissances

chez Euriez, Migeotte-Dabit, Addenet, Ségalla, Lecointe ont participé

à garder l’école ouverte durant ces années. Nelly

Maillard est restée en poste jusqu’en 1967.

La relève

a été assurée par une nouvelle arrivante, Monique Spagnolo,

qui venait d'exercer à Cierges près de Montfaucon d’Argonne.

Durant

8 ans l’école a continué de fonctionner, grâce aussi

avec des enfants de Régnéville, en particulier, Francis Gentil,

François et Dominique Chaplier, Serge et Martine Albert. A Samogneux

les derniers élèves à fréquenter l’école

communale ont été, Maryse Lecointe, ma sœur, Patrick, Françoise

et Chantal Migeotte, Pascal Barber, Sylvie, Françine, Marie-Ange et Marie-Pierre

Addenet, Aline Ségalla, Bernadette et Françoise Euriez. A l’issue

de leur scolarité en primaire les enfants partaient au fur et à

mesure en cycle secondaire à Verdun.

Une

petite fête en 1969, avec madame Spagnolo. On peut reconnaître

à gauche Maryse Lecointe, Dominique Addenet, Marc Albert, au premier

plan à gauche Dominique Chaplier, Françine Addenet, Martine

Albert, devant elle, une petite Euriez et enfin à droite Chantal

Migeotte. |

|

La

constitution dans les années 70, d’un Syndicat Intercommunal Scolaire

regroupant plusieurs communes, entre autres Consenvoye et Forges, sonna le glas

de notre école. Monique Spagnolo termina sa mission en juin 1975, et

est nommée à Charny au groupe scolaire, où elle terminera

sa carriére, il y eu encore 2 ans d'école à Samogneux avec

deux enseignants et elle ferma définitivement ses portes en 1977. Ainsi

se termine une aventure qui nous a apporté beaucoup pour notre éducation,

et quels souvenirs !!

Il est

peu probable que l’école communale de Samogneux puisse un jour

rouvrir, ayant été depuis une dizaine d’années transformée

en logements de rapport par la municipalité ; des studios dans la salle

de classe et dans l’ancien local dédié aux douches publiques,

placé à droite de la mairie ainsi que le grand et bel appartement

de fonction situé à l’étage.

Copyright

Samogneux - 2004 ©